木の花の養蜂は、4月から9月頃にかけてがハイシーズンです。冬の間に巣の中で寒さをしのいでいたミツバチたちは、暖かくなって花が咲き始めると外へ飛び出し、蜜を集め始めます。養蜂家は花の咲くタイミングに合わせ、お天気と相談しながら、蜜源となる場所へミツバチを連れていくのです。

花の咲く時期に合わせ様々な場所へ移動し、いろんな種類の花の蜜を集めます

花の咲く時期に合わせ様々な場所へ移動し、いろんな種類の花の蜜を集めます

今年初の採蜜となる今回は、まずホームである富士宮の養蜂場近辺の花々から集められた蜜を採蜜します。学校が休校中のファミリーの子どもたちは、半日は勉強や掃除、半日は農作業やお料理などをして過ごしていますが、中でもジイジと一緒の作業は大人気。「今日はボク!」「明日は私!」と毎日交代で小さな養蜂隊員たちが養蜂場へやって来ます。

朝一番で迎えに行くと、準備万端で待っていた本日の養蜂隊員たちが養蜂カーへ乗り込み、みんなに見送られて出発!

養蜂場に到着し、採蜜開始。ジイジが巣箱を一つひとつ開けて確認し、蜜の溜まった巣板を子どもたちへ手渡していきます。

雨が降っても巣の点検や採蜜ができる屋根付きの養蜂場

雨が降っても巣の点検や採蜜ができる屋根付きの養蜂場

巣箱の中には、ハチさんが巣を作る板がこんなふうに並んでいます

巣箱の中には、ハチさんが巣を作る板がこんなふうに並んでいます

板を取り出し、ブラシでやさしくハチさんを払います

板を取り出し、ブラシでやさしくハチさんを払います

子どもたちは受け取った巣板を、ハチミツをとるための遠心分離器へ運んでいきます。ジイジは採蜜用の巣板を抜き出しながら、同時にハチさんの状態もチェック。ひとつのミツバチの群の中に女王蜂は1匹ですが、群が大きく育ってくると、働き蜂たちは巣の中に「王台」という新しい女王を育てる特別な部屋を作ります。そして新女王が誕生すると、分蜂と言って働き蜂の約半分が古い女王と一緒に新天地を目指して外へ飛び出し、巣別れしてしまうのです。

そこでジイジは分蜂が起きないよう、王台を見つけると巣から取り除きます。

ナイフで新女王の幼虫の入った王台を切り離します

ナイフで新女王の幼虫の入った王台を切り離します

そして、来年に向けて育てている、まだ女王のいない新しい群へ移植。

移植された王台

移植された王台

ジイジは今年を「養蜂元年」とし、例年は夏のピークを過ぎてから育て始める来年用の群を春先から育て始め、既に30群にまで増えました。「本来自然の状態では、ミツバチはこんなに大繁殖しないんだよ」とジイジ。

現在、世界中でミツバチの数の激減が問題となっています。その原因は農薬や電磁波など諸説ありますが、ミツバチはそれだけデリケートな昆虫であり、いわば自然のバロメーターのような存在です。そのミツバチと共にあることの重要さを感じたジイジは、木の花ファミリーを創立して間もなくミツバチを飼い始めました。

「当初はそんなにたくさんのハチミツを得ようとも思ってなかった」とジイジは言います。ただ人間が自然と共に生きていく中で、自然の仕組みを学び、そこに沿いながら、生きるためにその作用を活用していく。そんなふうに捉えていました。

「ミツバチはね、農夫なんだよ。」

花から花へと飛び回り、花粉を運ぶミツバチ

花から花へと飛び回り、花粉を運ぶミツバチ

「我々は畑を耕して、作物を育てるでしょう。そこでは、自然の昆虫が作物の受粉を担ってくれる。その代表がミツバチ。ミツバチはハチミツやミツロウなどいろいろな恵みをもたらしてくれるけれど、実はそれ以外にも、作物の命をつなぐ重要な役割を果たしている、いわば隠れた農夫なんだよ。」

私たちが日ごろ口にする食べ物の多くが、ミツバチの働きによってもたらされています。農作物だけではなく、自然界の植物の多くがミツバチによって受粉を助けられており、ミツバチが姿を消すということは、その植物を食べる動物たちにも影響を与え、生態系が大きく狂うことにもなるのです。

ジイジはハチさんたちのお世話をしながら、「これは仕事ではなく、僕の楽しみ」と言います。

常にハチさんのようすを観察し、対話しながら、ハチさんがご機嫌で生きられる環境を整えていく。そうやって25年以上にわたりハチさんを育ててきた結果、ファミリーの養蜂場には、ジイジお手製の道具や独自のアイデアがあふれています。

今年は、巣板と巣板の間隔を従来の養蜂の12mmから、8mmに変更しました。2階建ての巣箱の場合、貯蜜が中心となる2階はこれまで通り12mmですが、自然界のミツバチの巣内の通路の間隔は約8mmであることがわかり、巣内がミツバチにとってよりふさわしい温度になるよう、子育てが中心の1階は8mm間隔に統一します。

8mm幅と12mm幅に切った棒を使い、正確に間隔をそろえます

8mm幅と12mm幅に切った棒を使い、正確に間隔をそろえます

前回ご紹介した木の花菌は、養蜂の現場でも活躍。自家製の玄米アミノ酸や、78種類の野草や野菜などから作った酵素と一緒にハチさんの餌に混ぜたり、巣に直接吹きかけて、元気なハチさんを育てるのです。

左から、砂糖水、酵素、木の花菌、玄米アミノ酸 (養蜂協会から入手する蜂餌用の砂糖は、国の補填によって通常よりも低価格となっており、養蜂以外の用途に流用されないように食用の色素で青い色を付けられています)

左から、砂糖水、酵素、木の花菌、玄米アミノ酸 (養蜂協会から入手する蜂餌用の砂糖は、国の補填によって通常よりも低価格となっており、養蜂以外の用途に流用されないように食用の色素で青い色を付けられています)

ミツバチの群は1匹の女王蜂と数万匹の働き蜂(すべてメス)、そして数千匹の雄蜂から成り立っています。働き蜂は羽化して1週目は幼虫のお世話や巣内の掃除、2週目は巣の門番や外から運ばれてきた蜜を受け取る係、そして3週目になると外へ出て蜜を集めるようになるなど、日数に応じて様々な役割を果たします。一方女王は巣の中で、1日1000個以上もの卵をひたすら生み続けます。

この日羽化したばかりの女王蜂(中央)。働き蜂よりも体が一回り大きく、羽化直後なので白っぽい色をしています。

この日羽化したばかりの女王蜂(中央)。働き蜂よりも体が一回り大きく、羽化直後なので白っぽい色をしています。

「“女王”と言うといかにも群に君臨しているみたいだけど、実は新しい女王を産むタイミングや、雄蜂をどれだけ産むかなど、群をどう運営していくかを決めるのはみんな働き蜂。女王は働き蜂の言うがままに卵を産み続ける役割なんだよ。」

ミツバチの不思議な生態についていろんなことを教えてくれるジイジの話に、子どもたちも興味津々で聞き入っています。

そんな中、「あっ」という声がして、本日の養蜂隊員の一人であるあっくんが、受け取った巣板を巣箱の上に落としてしまいました。ハチに刺されて、思わず手を離してしまったのです。「コラ!何てことをするんだ。ハチに刺されたって、痛くたって、巣から手を離してはダメだ」とジイジから声が飛びます。

こうやって痛い思いをしても、子どもたちは「明日も行きたい!」とまた養蜂場へやって来るのです。

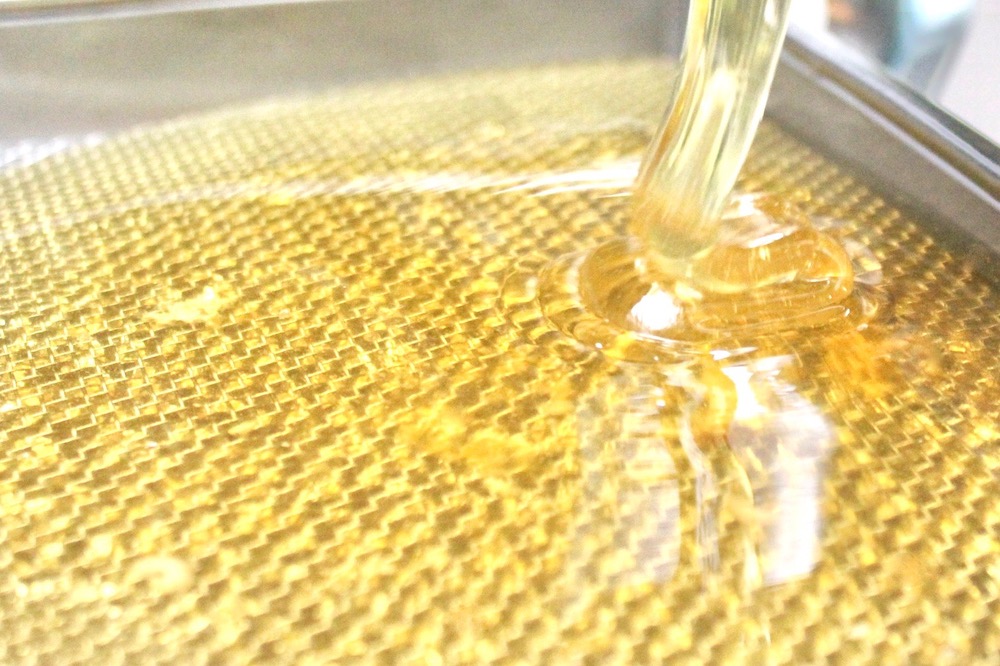

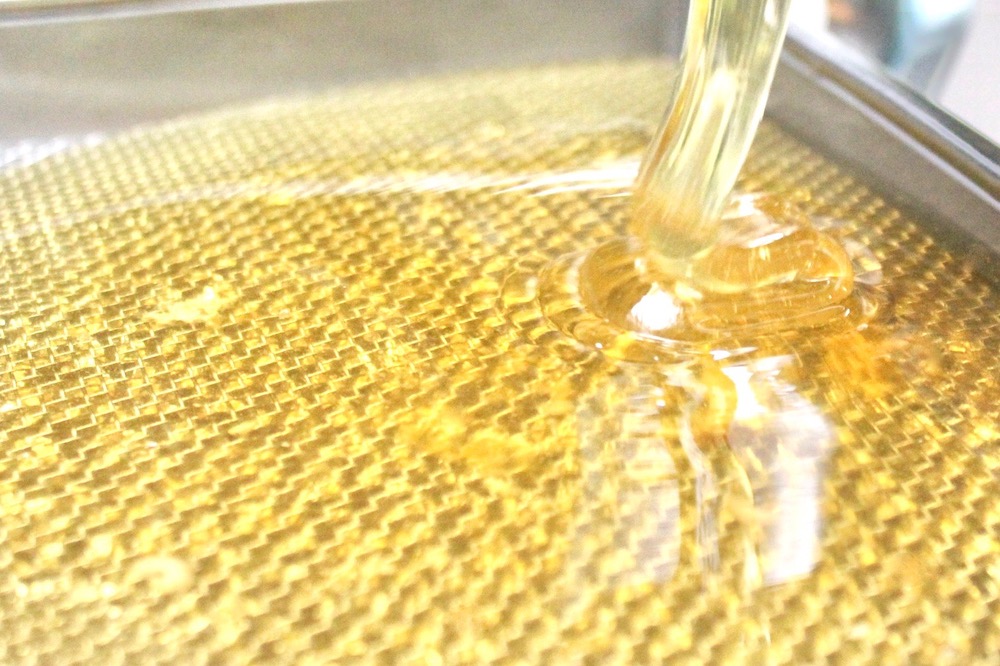

さて、子どもたちが運んだ巣板は、遠心分離機にかける前に、まず「蜜蓋」を切り落とします。

ハチミツは、花から運ばれてきていきなりできるのではありません。ミツバチたちは集めた蜜を自らが分泌する酵素と混ぜて巣房に溜め、羽で風を送り続けて水分を飛ばします。水分量が多いままでは時間が経つと発酵してしまいますが、十分に水分を飛ばして糖度が80%以上まで上がると、半永久的に保存できるのです。

十分に水分が飛ばされたら、ミツバチはミツロウを分泌して蓋をします。これが蜜蓋です。蜜蓋は、十分に濃縮されて完成したハチミツの証なのです。

切り落とされた蜜蓋。噛むとガムのようで、ミツロウとして様々に活用できます

切り落とされた蜜蓋。噛むとガムのようで、ミツロウとして様々に活用できます

蜜蓋を切り落とすと、中には黄金のハチミツが!

蜜蓋を切り落とすと、中には黄金のハチミツが!

この巣板を遠心分離器に入れ、ぐるぐる回すと ────

ハチミツが出てきました♪ ( ≧▽≦ )ノ

分離器からトロトロと流れ落ちるハチミツは金色に輝いて、見とれるほどの美しさです。これぞまさしく甘露 ─── 天の恵みです。

野山に花が咲いているだけでは、ハチミツはできない。そこにミツバチがいて、そのミツバチの能力を十二分に発揮できるように関わる人間がいて、初めてこの豊かな恵みがもたらされます。それは自然とハチと人間の共同作業であり、この世界にはきっとそんな豊かな仕掛けがたくさんあるのです。

本日の養蜂隊員に加えて見学の子どもたちも到着したところで、みんなで一緒におやつタイム。

本日の養蜂隊員たちは毎朝早くに起きて、みんなの分のオニギリをにぎってきます。このおやつタイムも、みんなの大きな楽しみのひとつです。

今とれたばかりのハチミツもさっそく試食。春の花々のエネルギーいっぱいの、とっても美味しいハチミツでした。

おやつ後、子どもたちが何かを見つけて群がっています。聞くと、先ほどあっくんを刺したらしきミツバチが死んでいるとのこと。

ミツバチはいったん人を刺すと、その針が体から離れる時に内臓も一緒に引きちぎれて、死んでしまうのです。「おまえが刺されるからいけないんだぞー」と子どもたち。

人を刺して体から離れたミツバチの針

人を刺して体から離れたミツバチの針

ミツバチは「自分さえよければいい」と個々が生きているのではなく、1匹1匹がそれぞれの役割を果たしながら、全体でひとつの生きもののように暮らしています。自然界のミツバチは、冬に食べ物がなくなってくると最後の1滴までをみんなで分かち合い、死ぬ時は一緒に死ぬのだそうです。そんなミツバチたちのあり方は、きっとこれからの人類のモデルになる ──── 今から25年以上前にジイジはそう感じ、ミツバチを飼い始めたのでした。

ジイジに初めてミツバチの飼い方を教えてくれた人は、創立間もない木の花ファミリーの暮らしを見て、こう言ったそうです。

「あなた達の暮らしは、ミツバチみたいだね。」

ジイジに「これ美味しいから食べてみて〜!」と自分のパンを食べさせるナオ

ジイジに「これ美味しいから食べてみて〜!」と自分のパンを食べさせるナオ

新蜜は、明日(5月16日)よりロータスランドの店頭に並びます。お越しになった方はぜひ味見をしてみてください(^v^)

今月末にはアカシアの花の採蜜も始まり、9月のそば蜜まで採蜜は続きます。豊かな自然の恵みをこれからもお届けしていきますね。

子どもたちの学校も間もなく再開。状況は日々刻々と変化していきますが、そんな中で子どもたちは毎日を新鮮に生き、確実に何か大切なことを学んでいるようです。

夜、みんなが寝静まった後のキッチンカウンターには、子どもたちにより明日のオニギリセットが用意されていました。

夜、みんなが寝静まった後のキッチンカウンターには、子どもたちにより明日のオニギリセットが用意されていました。

おなかの中から元気になろう!

その4

ハチミツ

というわけで、今回のテーマはもちろんハチミツです。

ハチミツは嗜好品としてよりも、実は薬として珍重されていた歴史の方がずっと長いのです。もともとミツバチたちの保存食であるハチミツは、強い抗菌・抗酸化作用を持ち、粘膜を修復するはたらきもあり、ただ甘味料としてだけではない様々な使い方が知られています。

・粘膜を修復して喉の痛みをやわらげる

・子どもの咳にも効果的な天然の咳止め薬

・ストレスを取り除いて安眠をもたらす

・糖分がすでに分解されており寝起きの脳を活性化

・夏バテ時の栄養補給

・強い抗菌力で寝る前に舐めれば虫歯を予防

・傷口に塗ると治りが早まる

・なんと目薬にも!白内障や結膜炎の治療報告

・パックや化粧水に混ぜると美肌効果

・ガンや風邪、胃薬としての効果の報告もあり

その他、様々な栄養分を含みながら半永久的に腐らないので、非常時の保存食としても最適です。

*上記は、水あめ等を添加していない純粋なハチミツのはたらきです。

*花の種類によってはたらきにも違いがあります。(例:そばやアカシアは咳止め効果が高い、菩提樹は安眠効果に優れている等)ロータスランドでお求めの場合は、どうぞスタッフへお尋ねください。

お米2合に対し、通常の分量の水と小さじ一杯のハチミツを加えてよく混ぜ、30分ほど置いてからいつも通り炊きます。するといつもと同じお米がふっくらツヤツヤ、しかも甘みもアップ!

この甘みはハチミツの甘みではなく、ハチミツに含まれている酵素がお米のデンプンを分解して甘みを引き出してくれるのです。さらに保水性も高まって、ご飯ふっくら。ぜひお試しください♪ ヽ(=´▽`=)ノ

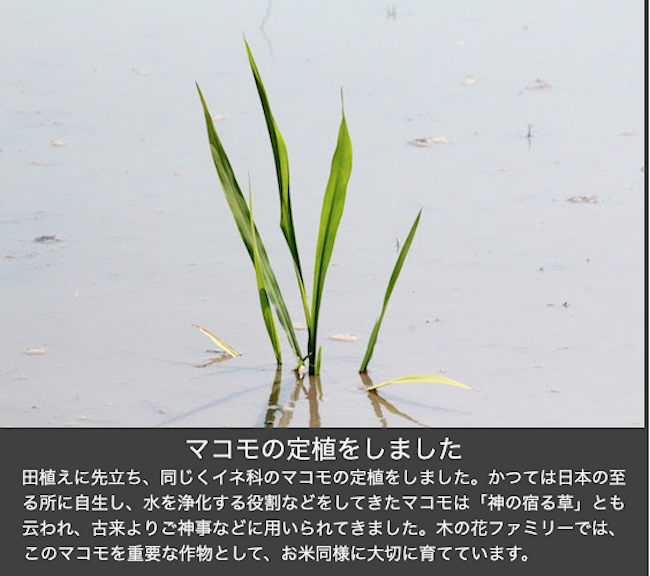

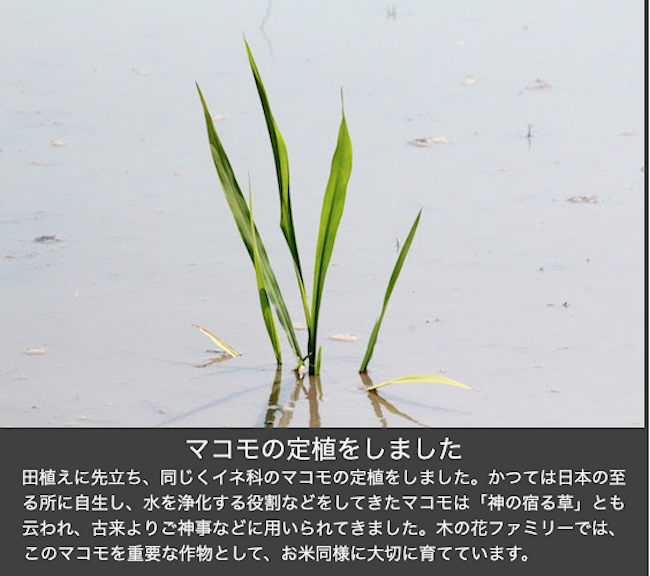

田 ん ぼ より 🌾

今年の田植え 第一弾が 終了しました。

第一弾目の田植えが終了した田んぼ

第一弾目の田植えが終了した田んぼ

木の花ファミリーでは、毎年4月上旬と5月下旬の2回に分けてお米の播種を行なっています。4月に播種した第一弾の苗たちは、今月上旬から次々と田んぼにデビューし、この度無事に全ての田植えが終了しました。

田植え初日は、場を清めて世界の豊穣を祈るご神事からスタート。

例年このご神事は「田楽田植え祭り」としてファミリー総出で行なっていますが、イベント自粛が呼びかけられている今年は田んぼファイブと数名のみで静かに執り行いました。

田んぼには、富士浅間木の花祭りにて世界中から届けられたご清水をひとつに融合した、調和の響きの御水が注がれました。

*富士浅間木の花祭りについてはこちらをご覧ください。

発芽から約3週間で、稲はここまで大きくなりました。

そして無事に、田んぼデビュー。

調和の響きに包まれて、すこやかに育ちますように ────

お米の播種第二弾は今月下旬、そして田植えは夏至の前後の予定です。

秋の収穫まで、田んぼ作業は駆け足で進んでまいります。

どうぞ稲の成長と共に、季節を感じてみてください。