テーマ「農の力-人に伝えること、人と人とをつなげること」

たっちゃんです。僕が幹事をしている「農の会」が一年に一度の定例研究会を開催します。今年は、ファミリーから、道代ちゃんが講師として招かれています。エコビレッジがもつ、人と人を結びつける可能性、地域の人々とつながりながら、持続可能な社会を創っていくあり方などを話してくれると思います。

締め切りが19日と短いのですが、東京(新宿)での開催なので、東京近郊の方は是非参加してください。当日、お会いできるのを楽しみにしています。

—

農の会は農作物や家畜をその生き物の生活や環境とのつながりを大切にして育てる実践、その経験を交換し合い、学び合うことを通して、健康によい農産物の安定生産、地域環境を守り発展させる農業を創っていこうという農家、研究者、消費者からなる研究会です。

昨年2月の定例研究会では、「農業と生物多様性」をテーマに学び、農業は地域の自然に立脚し、 地域資源を活用して行うものであり、生物多様性の保全と安定した食料生産との両立こそが農業本来の姿であるとの認識を新たにしました。畑の数だけ農法があり、それぞれの生産現場において農家自らが技術を組み立てていくことこそ生物多様性を維持発展させる農業であり、農の会が目指す農業のあり方です。

11月に開催された現地研究会では、東京の「小平環境の会」との共催で、市民による落ち葉・生ごみの農的利用の実践、都市農業の課題、市民と農家がどのように関わっていくかを考えました。

そこでは市民が自分事として生ごみを資源と捉え、都市農業に関わり支えていこうという姿があり、農家は農を通した地域コミュニティづくりを生業としている姿がありました。農を通して 地域資源と食がつながり、人と人とかがつながっていくことを学びました。

折しもTPP問題では、農業はGDPの1.5%と いった表現がメディアを流れ、大きな反対運動が起きています。TPP問題は経済政策・国際貿易のあり方を通して、日本にとって、地球にとって大切にすべきものは何であるのかを問いかけていると言えます。

TPP議論のなかで、自然と農と人をつなぐ農の多面的な働きが語られることはほとんどありません。自然に対する人間の働きかけが農地という生態系を生み出し、そのことが人間を人間たらしめ、栽培植物、農耕文化を生み出してきました。情報社会となった今日もなお、農は人を結びつけるのです。農産物を生産し、消費する営みのなかにある人に伝える力とは何か、どのようにその力が産まれるのか、そして何故、人を繋げる力がそこにあるのかを学びたいと思います。

今回の定例研究会では 、講師が一方的に話し、参加者がそれを聞くという講義スタイルではなく、 皆で話し、それぞれが考えて意見を出し合い、認識を共有していくワークショップの場をつくりたいと考えています。1つの結論を出すことではなく、考える場を皆でつくり、それぞれの営農や社会的な活動に活かしていくことを目的としたいと考えます。まず4名の話題提供者にテーマに関連したお話をお願いし、皆の問題意識をあわせたところでグループ討論(ワールド・カフェ形式)にてディスカッションを行います。

- 話題提供1:コミュニティビジネス “やさいの森” プロジェクト(仮題) 長野県佐久市 信州ぷ組 石川徹氏

- 話題提供2:地域コミュニティとしての都市農業(仮題) 東京都小平市 粕谷英雄氏

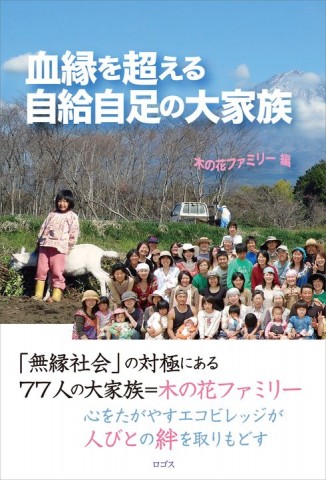

- 話題提供3:人と人とのつながりとは?-コミュニティを支えるもの(仮題) 静岡県 木の花ファミリー:古橋道代氏

- 話題提供4:作物と人、農と食とをつなげる農の会の視点 長野県会員 / 自然農法センター 石綿薫氏

会員であるなしに関わらず、誰でも参加可能です。

- 日時:2012年2月25日(土)~26日(日)

- 会場:新宿農協会館 8F(渋谷区代々木 2-5-5 新宿駅南口徒歩5分)

- 参加費:研究会 2,000 円、懇親会 4,000 円

※参加申し込み時に、懇親会の参加予定を明確 にして頂きますようお願い申し上げます。 懇親会場は別会場になります。 - 締切:2012年2月19日(日)

- 申し込み先:FAX専用電話 0263-92-6683 メール nounokai3901401@gmail.com

2月25日(土)

13:00 開場

13:30 – 18:00 テーマ研究会

19:00 – 21:00 懇親会 ( 別会場 )

2月26日(日)

9:30 – 10:30 ピートン研究会

10:30 – 12:00 総会