前回アップしたブログにさらにわたわたが詳しく解説してくれています。

■以下わたわたブログから・・・・

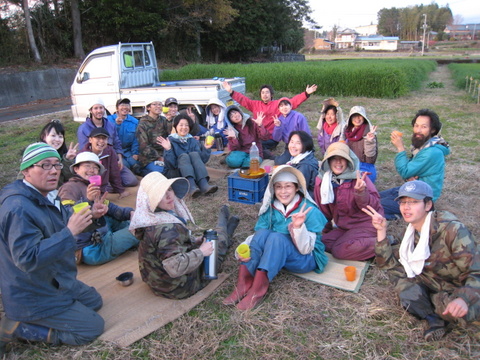

今年もやってきた木の花ファミリーで育成しているニンジンの母本選抜&移植作業。

この畑では、もう4年間、緑肥エンバクとニンジンのみを栽培しています。今年からエンバク鋤き込み後に太陽熱マルチを併用しています。エンバクをしっかりつくることで、有機物の減耗を防ぎ、ネグサレセンチュウ対策にもなると考えています。ニンジンの葉も結構茂るので、これも秋の緑肥と捉えることもできると思います。毎年無施肥ですが

、年々良い土になってきているように思います。太陽熱マルチ後なので雑草も少なく、ニンジンが素直に伸びている感じを受けました。またヤスデなどの土壌動物もいるので、熱で蒸し焼きになっているのは地表から数センチまでかなと思われました。

揃いよく育っている感じであったので、2畝から母本選びすることにして、まず全部掘り上げました。

その数800本。

それを長さ順にずらっと並べます。

肩が緑色や赤紫に着色しているもの、葉のつけねのところの太さが太すぎるもの、裂根などを除き、形状が良く、草勢が中庸なものを選んでいきます。長さはやや長い7寸くらいものを選んでいます。

160本を選んだのち、根の先端を少し切って、内部も均質で濃い橙色のものを選びます。

この選抜の一手間によって、緑肥利用+連作という栽培方法に適応するだけでなく、品質的にも優れたものになっていきます。自家採種といっても、ただタネをとるだけでは適応性も品質も高まらないのです。選抜というのは、自然の暗号を読み解き、作物の個性や向かう方向を見据えて力を添えていくってこと、知恵やインスピレーションを発揮していくアートだと思います。

160本から品質にも優れた100本を選んで、採種畑へ移植しました。

来春までお休みなさい。

今年は特に揃いが良く、裂根は3%、規格外の小ものを入れても5%くらいしか下ものが出ないという秀品率の高さでした。秋の天候が良かったこともありますが、ニンジンと畑との息が合ってきた。土も軟らかく、ニンジンに着きにくく団粒化している感じで、ニンジンに合わせた生態系が出来てきたように思われたし、ニンジン自体も固定種として形状が集束したように思いました。最初の筑摩野五寸から30系統近くに分系し、丁寧に育種してきた一連の行程が実を結んだんだなと思いました。